Corona hin oder her – leer ist es nicht auf Malta. Hier herrscht die mit Abstand höchste Bevölkerungsdichte in der europäischen Union, zumindest bezogen auf ein ganzes Land. Wenn man aber bedenkt, dass Malta gerade mal so groß wie München ist und sich in der bayrischen Hauptstadt fast 4.800 und hier nur knapp 1.600 Menschen pro Quadratkilometer drängen, müsste es eigentlich ganz ok sein. Doch die Touristen sind zurück und das macht sich für mich vor allem dadurch bemerkbar, dass viele Hotels ausgebucht sind. Auf der Suche nach einer schönen Unterkunft in einem zentral gelegenen Ort finde ich die Stadt Mosta und das kleine Juwel „Julina Boutique Living“. Gerade mal 10 Kilometer von Cospicua entfernt steige ich an der riesigen Kirche von Mosta aus und laufe in Richtung Hotel. Ein älterer Herr steht davor, identifiziert mich treffsicher und ruft mir entgegen „Welcome to your home“. Er öffnet mir die Tür und ich bin absolut entzückt. Was für ein schönes Haus, was für eine edle Einrichtung, die trotzdem zum Wohlfühlen einlädt. Er dirigiert mich zu einem großen Ohrensessel und bringt mir erst mal einen Kaffee. Kurz darauf kommt die Besitzerin, plauscht mit mir, bis der Kaffee getrunken ist und zeigt mir dann mein Königinnenreich. Was für ein Zimmer! Schwarz, Gold und Türkis, ein riesiges Bett, zwei samtene Sessel. Ein ganz und gar royales Refugium, in dem die Besitzer alles tun, damit sich die Gäste wohlfühlen. Das Paradies ist zudem wirklich erschwinglich und wer sich nicht daran stört, dass die Zimmer – typisch für die Hitze Maltas – recht dunkel, dafür aber voller Atmosphäre sind, kann sich hier wie im Gästehaus der Queen fühlen.

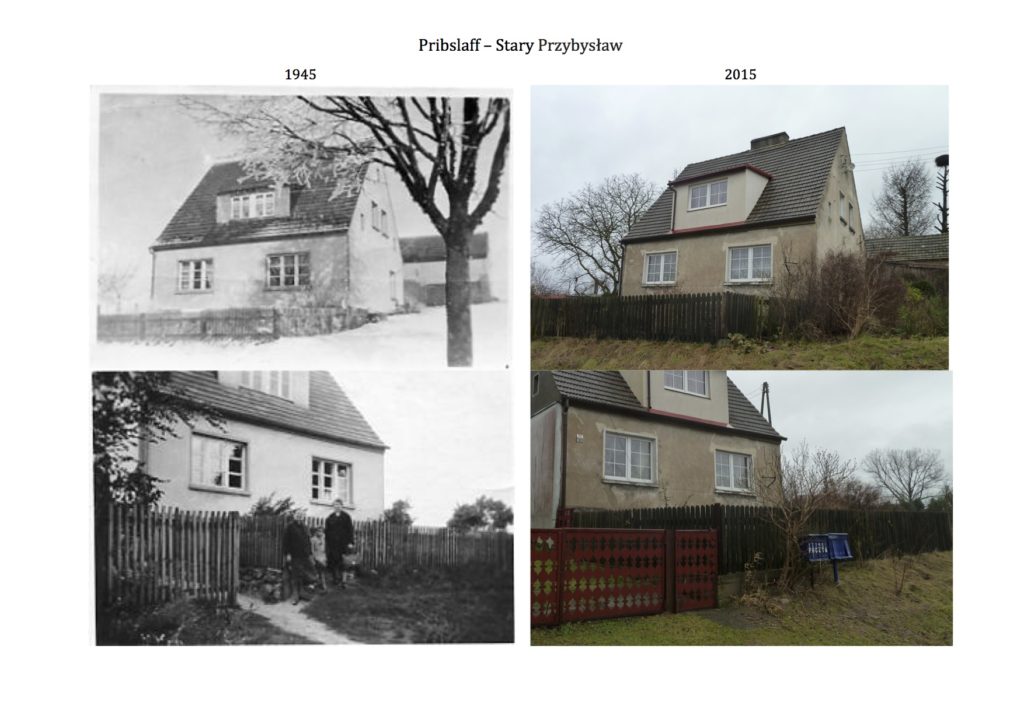

Mostas riesige Kirche, die Rotunde, ist die Attraktion der Stadt. 1860 fertiggestellt besitzt sie die viertgrößte Kirchenkuppel der Welt. Und die ist stabil gebaut, bei einem Luftangriff der Deutschen im Zweiten Weltkrieg krachte eine Bombe in die gut gefüllte Kirche. Mehr als ein kleines Loch in der Kuppel gab es nicht, die Bombe fiel einfach in den Kirchenraum ohne zu explodieren und keiner der Anwesenden wurde ernsthaft verletzt. Dass viele hier an ein Wunder glauben, kann ich gut verstehen.

Mostas riesige Kirche, die Rotunde, ist die Attraktion der Stadt. 1860 fertiggestellt besitzt sie die viertgrößte Kirchenkuppel der Welt. Und die ist stabil gebaut, bei einem Luftangriff der Deutschen im Zweiten Weltkrieg krachte eine Bombe in die gut gefüllte Kirche. Mehr als ein kleines Loch in der Kuppel gab es nicht, die Bombe fiel einfach in den Kirchenraum ohne zu explodieren und keiner der Anwesenden wurde ernsthaft verletzt. Dass viele hier an ein Wunder glauben, kann ich gut verstehen.

Für meinen kleinen Palast kaufe ich mir eine gute Flasche Rotwein und eine Octopus-Pastete und versinke lesend in einem meiner Sessel. Auch wunderbar!

Mosta liegt ziemlich in der Mitte von Malta, die Rotunde ist die einzige echte Sehenswürdigkeit in der Stadt, also ein idealer Ort für Ausflüge in die Umgebung. Der erste läuft erstmal etwas anders als geplant, falsche Richtung merke ich, als ich schon im Bus sitze. In Malta aber gar kein Problem, man ist ja nie weit weg von irgendwas und die Bustickets gelten pauschal zwei Stunden – egal in welche Richtung man fährt. Also bleibe ich sitzen und schaue mal, wo der Bus mich hinträgt. Und im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich gelandet bin wo ich landete – in Bugibba, im Zentrum des günstigen Pauschaltourismus. Viel zu kleine Strände für viel zu viele Leute, eine Promenade mit großen Bars und Restaurants, eine vielbefahrene Straße, hinter der sich die Hotels drängen. Touristen mit All-Inclusive-Armbändern, die bereits zur Mittagszeit eine leichte Alkoholfahne hinter sich herziehen. Auch das ist Malta und es scheint ja eine Menge Leute zu geben, die ihren Urlaub gerne so verbringen. Ich will es aber nicht werten, für mich ist das einfach nichts.

Also wieder rein in den Bus und diesmal in die andere Richtung. Und tatsächlich komme ich irgendwann in Mdina an, wo ich eigentlich hinwollte. Die alte Hauptstadt Maltas bis Mitte des 16. Jahrhunderts, 3000 Jahre alt, komplett erhalten – doch ich muss schon wieder motzen – mit kaum noch Atmosphäre und zu vielen Touri-Gruppen. So ein ganz klein wenig fühle ich mich zuerst an Xiva in Usbekistan erinnert, die komplett erhaltene Wüstenstadt, auch dort viele Touristen, aber trotzdem ganz viel Atmosphäre. Warum das in Mdina nicht funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Einwohner geflüchtet sind oder sich zumindest zu verstecken scheinen. Das Schild, man möge die Bewohner respektieren, spricht sehr dafür.

Der nächste Ausflug geht nach Rabat, die direkte Nachbarstadt von Mdina, aber für einen Besuch hatte es am ersten Tag nicht mehr gereicht. Eine der großen Attraktionen von Rabat sind die St. Paul’s Catacombs, eine riesige, fast 1700 Jahre alte unterirdische Begräbnisanlage. Runter und hoch geht es in die verwinkelten Gänge, kleine Höhlen und Nischen mit Sarkophagen. Ich entferne mich etwas von einer lärmenden Gruppe und tauche in die hinterste Ecke ab. Plötzlich geht das Licht aus, es ist zappenduster und das bleibt es auch für ein paar Sekunden. Uff, als der Strom wieder da ist, bin ich durchaus erleichtert und froh über die lebenden Touristen um mich rum. Kondition braucht man für die Katakomben, viele sind nur über separate Treppen vom Erdboden aus zu erreichen. Nach Nr. 20 merke ich es dann doch langsam in den Beinen. Aber trotzdem ein toller Ausflug.

Mein kleiner Palast in Mosta hat den weiteren Vorteil, dass fast direkt gegenüber ein wunderbares kleines maltesisches Restaurant liegt: Bukkun. Kaninchen isst man auf Malta und ich dann natürlich auch, erst als Ragout zu Spaghetti, am nächsten Tag geschmort mit Kartoffeln und Gemüse. Die Würze liegt irgendwo zwischen Italien und Nordafrika, ich schmecke Zimt und Wacholder und vielleicht auch Piment. Schon ab Tag 2 scheine ich dort als Stammgast zu gelten, ungefragt stellt mir die nette Kellnerin Bigilla, eine Bohnenpaste mit Crackern, auf den Tisch und schenkt später noch Limoncello aus. Und ganz zum Schluss verrät sie mir das Geheimnis ihres Hasen: Majoran.

Durch Mosta führen die Victoria Lines, eine alte Befestigungsanlage, zunächst angelegt von den Rittern, später dann ausgebaut von den Engländern. Einmal quer durch die Insel verläuft die Mauer und man fragt sich schon, vor was sich die Engländer hier eigentlich schützen wollten. Vor den Nordmaltesern? Wirklich zum Einsatz kam der Wall auch nicht, denn schnell merkten die klugen Briten, dass es doch viel sinnvoller ist, den Feind bereits am Wasser abzuwehren. Man soll hier wandern können und die Victoria Lines wollen sogar UNESCO-Weltkulturerbe werden, also sind meine Erwartungen hoch. Wo ich denn hinmüsse, frage ich meinen Herbergsvater. Across the street from liddel, sagt er mir, ich schaue ihn etwas verständnislos an, er zeigt es mir auf Google Maps. Ach so, Lidl meint er! Die Wanderung selbst führt schnell durch Gestrüpp, über Felder und ins Nichts. Ich setze mich auf einen Stein und beschließe, die Expedition zu beenden. Hinter mir raschelt es, im Baum entdecke ich doch tatsächlich ein kleines Chamäleon. Nicht bunt wie seine tropischen Genossen, aber sehr hübsch. Trotzdem, marketingmäßig würde ich noch mal drüber gehen, bevor sie das mit dem Weltkulturerbe realisieren…

Eine richtige Wanderung muss her. Also auf an die Küste. Im Nordwesten liegt der Il-Majjistral-Nationalpark. Es ist Sonntag, strahlender Sonnenschein, und alle, die mit mir aus dem Bus steigen, streben Richtung Golden Bay Sandstrand. Ich aber biege nach rechts ab und finde nach etwa 500 Metern den Eingang zum Park, den ich ganz für mich alleine habe. Vielleicht, weil niemand sonst auf die Idee kommt, in der glühenden Sonne durch die schattenlose Landschaft zu traben. Es ist anstrengend in der Hitze, die Wege staubig und uneben, aber man wird mit sensationellen Ausblicken belohnt. Die Küste, das Wasser in karibischen Blautönen und später dann der Blick hinüber nach Gozo – so schön, so unerwartet einsam, dafür lohnt sich der Schweiß. Ganz zum Schluss laufe ich noch einen kleinen Abstecher zur „Popeye Village“, die vor Jahren extra für den Film mit Robin Williams erbaut wurde. Heute ist sie ein kleiner Freizeitpark, den man für viel Geld auch betreten kann, aber mir reicht der Blick von oben. Noch etwa einen Kilometer bis zum nächsten Ort, ich nehme den Bus zurück, 12 Kilometer in der heißen Sonne, mir reicht’s für heute.

Es war eine gute Idee, Mosta zu meinem Basislager zu machen. Es wäre noch für einige Ausflüge mehr gut gewesen. Aber jetzt ist Zeit, die Insel zu wechseln!