Es gibt Orte, da reicht schon die bloße Erwähnung des Namens, um überwältigende Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Masuren zum Beispiel: klingt das nicht nach tiefblauen Seen, in denen sich die Wolken spiegeln, rauschenden Wäldern bis zum Horizont, einsamen Bauernhöfen, einem Fleckchen Paradies entrückt von der modernen Welt? Und diese Vorstellungen sind richtig, denn all das findet man im realen Masuren. Aber wie es mit den Paradiesen so ist: andere Menschen wollen da auch hin. Es gibt sie, die traumhaften Seen, über denen Kormorane ihre Runden drehen, mit dramatischen Wolkengebilden, die sich auf der Oberfläche des Wassers fortsetzen. Die großen Wälder, in denen man kleine Blütenwunder entdecken kann.

Aber allein ist man mit dieser Pracht nicht – selbst im Nationalpark ist das beständige Brummen der Autos und vor allem Motorräder zu hören. Auch an meiner eigentlich so idyllischen und supergemütlichen Unterkunft rauscht der Verkehr vorbei. Es sind Sommerferien in Polen. Und auch nach Deutschland hat sich herumgesprochen, dass man hier Urlaub machen kann. Aber ein See ist eben nur noch halb so idyllisch, wenn man auf Wohnwagen und Hüpfburgen blickt. Trotzdem – es ist schön hier, gar keine Frage. Vom grandios auf einer Halbinsel im See gelegenen Kloster Wigry aus kann man spektakuläre Blicke auf die sich über dem Wasser zusammenbrauende Gewitterfront genießen, untermalt von gregorianischen Gesängen. Der Wigierski-Nationalpark bietet tolle Seeblicke und sprießende Natur. Aber das märchenhaft abgelegene Masuren, das muss ich wohl noch finden.

Masuren zog einst auch ganz andere Gestalten an – hier war Hitlers Wolfsschanze, hier sammelte sich im Krieg die ganze Riege der Verbrecher. Das Oberkommando des Heeres hatte im Mauerwald sein Hauptquartier und jede Nazigröße, die was auf sich hielt, besetzte irgendwo im Umkreis ihres Führers ein Gutshaus oder baute sich gleich einen eigenen Bunker.

Das Führerhauptquartier Wolfsschanze ist heute eine Touristenattraktion. Zehntausende kommen jedes Jahr, um die Bunkerruinen zu besuchen. Mir war gar nicht klar, dass die gesamte Anlage von den Nazis gesprengt wurde und daher nur noch die Überreste zu besichtigen sind. Das Präsentationskonzept steht in der Kritik. Zu touristisch, zu militaristisch, zu undifferenziert. Ich finde es eigentlich ok. Der Audioguide beschränkt sich weitgehend auf die Fakten, die Präsentation kreist primär um das Stauffenberg-Attentat. Auch in den Trümmern kann man sich noch gut vorstellen, wie hier trotz Mückenplage und Isolation der Führerkult zelebriert und Wahnideen kultiviert wurden. In den überwucherten Trümmerresten fühle ich mich ganz kurz an unsere Erkundung von Angkor Wat in Kambodscha erinnert. Die Bilder eines dauergrinsenden Hermann Göring in weißer clownsähnlicher Uniform mit zeltähnlichen Ausmaßen bringen mich dann aber schnell wieder zurück in die Realität dieses Ortes. Der Raum, in dem Graf Stauffenberg das Attentat auf Hitler versuchte, ist originalgetreu nachgebildet, die Aktentasche mit der Bombe im Fokus – nur ein paar Meter weiter links und die Welt wäre eine andere und wahrscheinlich bessere gewesen.

Wenn eine Präsentation aber gar nicht geht, dann ist es die in Mamerki im Mauerwald. Hier war das Hauptquartier des Oberkommandos der Wehrmacht. Einige Gebäude sind erhalten, man kann einen der großen Bunker auch von innen besichtigen. Das angeschlossene Museum, in dem Nachbildungen des Bernsteinzimmers und eines deutschen U-Boots begangen werden können, mag man ja noch als profan und billig gemacht abtun. Was aber schockiert ist die Lust der Besucher am Militarismus und die Bereitschaft der Museumsmacher, diese voll und ganz zu befriedigen. Im Shop kann man sich mit Tarnkleidung und Plastikwaffen eindecken, Kinder streifen mit Spielzeugwaffen bestückt durch den Wald, an einem Schießstand können sich die Erwachsenen austoben. Ein Foto an der Flak zur Erinnerung an einen gelungenen Urlaubstag – das alles schockiert mich.

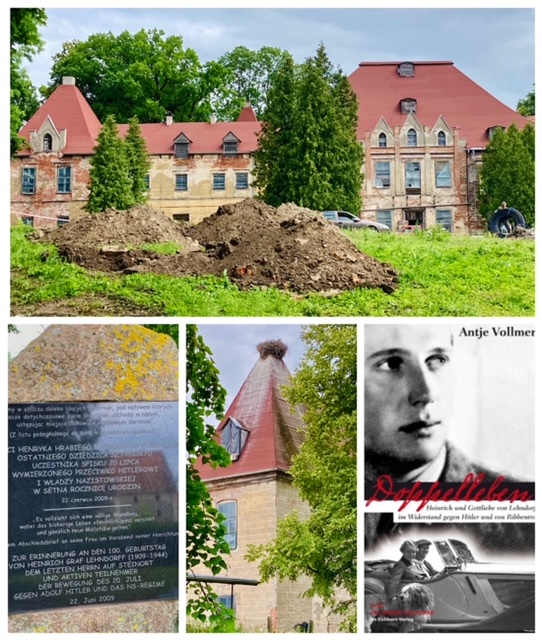

Am nächsten Tag fahre ich ein bisschen über Land, mal hier abbiegen, mal dort schauen. Im Dorf Okowizna fällt mir als erstes das riesige Stallgebäude aus Backstein auf. Im Vorbeifahren sehe ich dann weiter hinten ein verlassenes Gutshaus. Jetzt bin ich neugierig geworden, parke ein paar Meter weiter und steige aus. Auf dem Weg zum Gutshaus überholt mich ein Auto und hält an. Ein Ehepaar aus Norddeutschland hat mein Kennzeichen gesehen und möchte wissen, ob ich einen Bezug zu dem Haus habe. Oder zu dem Ort, der früher Numeiten hieß. Die Frau berichtet, dass sie die Gutsbesitzerin, die nach der Flucht in Schleswig-Holstein lebte, kannte. Sie würde schon seit vielen Jahren immer wieder hierher kommen, wie magisch angezogen von dem alten Haus. Ich solle ruhig durch die Lücke im Zaun auf das Grundstück gehen, das würde niemanden kümmern. Und nach Steinort, zum nächsten Gutshaus, müsste ich auch unbedingt fahren. Nach einer sehr interessanten Weile verabschieden wir uns und ich mache mich auf, das Grundstück zu erkunden. Die alte Auffahrt ist überwuchert, die große Treppe bröckelt, durch ein Fenster neben der verrammelten Eingangstür kann man durch die trüben Scheiben eine große Holztreppe erkennen. Die Stallungen weiter vorne sind riesig – drei lange Backsteingebäude, ein großer Platz. Wie mag das Leben hier wohl gewesen sein?

Ich recherchiere im Internet. Und stoße auf ein Buch, „Numeiter Geschichten“. Die Enkelin des Gutsbesitzers hat die kleinen Alltagsbegebenheiten rund um das Gut aufgeschrieben. Wie die Kinder der Gutsbesitzer dort aufwuchsen. Über die vielen guten Geister, die notwendig waren, Haus und Hof in Schuss zu halten. Vom Eiskeller, in dem die im Winter aus dem See geschnittenen Eisblöcke Lebensmittel bis in den August kühl hielten. Über die große Pferdezucht und den Pferdemarkt, eine Attraktion weit über Numeiten hinaus. Am nächsten Tag fahre ich nochmals hin. Ausgestattet mit meinem neuen Wissen sehe ich das Haus und die Scheunenanlagen in einem ganz anderen Licht. Die Magie, von der die Frau gestern sprach, kann ich jetzt viel besser nachvollziehen.

Der Gutsbesitzer Benno Hagen, der die große Landwirtschaft fast im Alleingang gemanagt hatte, starb 1937 durch einen Schlaganfall. Im Krieg war seine Familie primär damit beschäftigt, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Aber die große Weltgeschichte ging auch an Numeiten nicht spurlos vorbei. Eine Abteilung des Auswärtigen Amtes wurde hier eingerichtet. Der Chef, Außenminister Ribbentrop, logierte im nur ein paar Kilometer weiter entfernten Steinort, darauf bedacht, nah bei seinem Führer zu sein, aber nicht gewillt, in der feuchten und mückenverseuchten Bunkeranlage zu leben.

Mit Steinort hatte Ribbentrop ohne es zu ahnen ein brisantes Lager gewählt: Der Schlossherr Graf Lehndorff war einer der Stauffenbergschen Mitverschwörer. Der arrogante Außenminister ahnte nicht, was sein Gastgeber im Schilde führte und Graf Lehndorff rückte von seinem Plan nicht ab – auch wenn er ständig Gefahr lief, in seinen eigenen vier Wänden aufzufliegen. Antje Vollmer hat ein eindrucksvolles und sehr empfehlenswertes Buch über Heinrich und seine Frau Gottliebe von Lehndorff, ihr erzwungenes „Doppelleben“ und das gewaltvolle Ende ihrer Liebe geschrieben. Ob diese Ereignisse der Weltgeschichte auch nach Numeiten schwappten, ist nicht festgehalten. Aber ganz unberührt blieb das Gut von den Ereignissen in Steinort sicherlich nicht.

Ein merkwürdiger Zufall. Hätte das deutsche Ehepaar nicht angehalten, ich hätte mich wahrscheinlich nicht auf das Grundstück rund um das Gutshaus getraut. Und auch nicht im Internet weiterrecherchiert. Wahrscheinlich hätte ich in Steinort noch nicht einmal angehalten, denn das Anwesen wird gerade renoviert und ist eine riesige Baustelle. Jetzt haben die zwei Gutshäuser, deren Geschichte auf so unterschiedliche Art dokumentiert wurde, mein Interesse am früheren Ostpreußen geweckt. Wieder viel Material für den Ahnenblog. Es mag kitschig klingen, aber es stimmt für mich: Ich habe Masuren gesucht und Ostpreußen gefunden.